|

不久前我在听播客时偶然获知,2020年4月1日起日本开始全面实施室内禁烟制度,我心里咯噔一下——“啊,终于还是来了啊”。 这也勾起我回想到2018年在大阪的梅田茑屋书店的一次经历。我在书店一轮走马观花过后,便意兴阑珊,觉得这里相较东京代官山的茑屋,商业化气息多了些,书店的圆形布局也让人逛得火大。正准备盖棺定论离开这里,发现店内不起眼的一角有间吸烟室。要知道,代官山的茑屋可是方圆几里都找不到一个正当体面的吸烟场所!一定要进去吸上一支啦!推开门,吸烟室玄关立着一块看板,出于好奇,我仔细阅读了上面的文字,大意是:“有人单纯对香烟爱不释手,有人不满于反烟的潮流,有人因某种理由哭着断烟,有人游说别人戒烟……明知存在各种立场,为什么作家还是想写关于香烟的东西呢?这想必是一本不给吸烟定罪,反而充满至高无上的爱的书吧。现在使用这个房间、喜欢吸烟的你,在这个有吸烟室的书店里就有这样的书,请试着读一篇。”读懂的一瞬间我几乎当场落泪!折服于这巧妙结合场景的精准营销,更感动于这种对吸烟者在文化层面的包容和关怀。

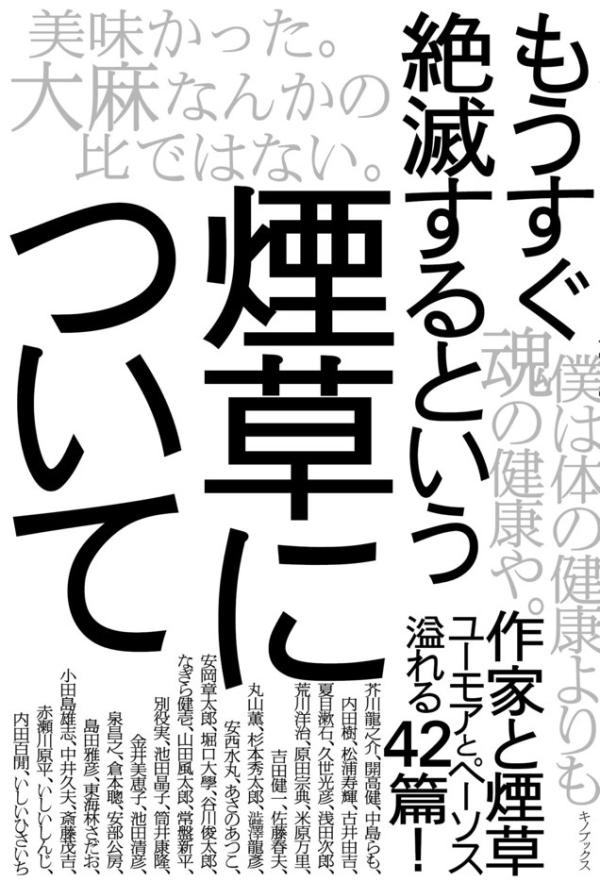

位于JR大阪站连栋的LUCUA 1100百货商场9层,梅田茑屋书店拥有很高人气,图片来源:梅田茑屋书店官网 这本与当下禁烟趋势背道而驰的书,名为《关于即将灭绝的烟草》(もうすぐ絶滅するという煙草について),收录了包括芥川龙之介、夏目漱石、谷川俊太郎在内的42位知名文化人士以烟草为主题的作品,作家们不掩对烟草的喜爱、对歧视吸烟的愤怒,也就吸烟的危害和自身戒烟的经历做了一番戏谑或认真论述。

《关于即将灭绝的烟草》在大阪梅田茑屋书店吸烟室的宣传看板,文案形容这本书是“给吸烟者的情书”。笔者拍摄 狗与吸烟者禁止入内 你能想像在一个未来社会,再也没有人吸烟会是什么样子吗? 筒井康隆在1987年发表的科幻小说《最后的吸烟者》就描述了在一个架空的日本社会,趋于极端的禁烟运动之下吸烟者的最终命运。 故事中的吸烟者在生活和工作上遭到明目张胆的歧视和排斥,公园甚至贴出“狗与吸烟者禁止入内”的告示。以故事主角为代表的公众人物,若不乖乖表态站队、身体力行地反烟,媒体便口诛笔伐,制作“仍未戒烟的著名人士”相关专题,将他们钉上耻辱柱。民众在舆论的煽动之下,变本加厉地恐吓并骚扰顽固不化的吸烟者,甚至有一些主妇在街上活活打死了一位男性吸烟者。香烟摊相继关门大吉,香烟公司被焚毁,僻乡的杂货店和闹区的黑市是吸烟者仅存的囤货渠道。吸烟者几乎被逼至绝路,媒体在报导发起耸动性的提问:“最后的吸烟者将会是谁?” 毫无疑问,主角成为了“最后的吸烟者”。 人们对主角实施最终围捕时才突然意识到,这位“最后的吸烟者”如同活化石一般的稀有珍贵,于是当即成立“吸烟者保护协会”。想到自己将被视为濒危动物进行保护,面临被隔离、研究甚至做成标本展示的可能,主角意图赴死,却为时已晚……

《最后的吸烟者》也曾被日本的长寿单元剧《世界奇妙物语》改编翻拍,筒井还在剧中客串了一把。《世界奇妙物语》 1995年冬季特别篇,高糊截图有剧透。 筒井给出的结局颇具黑色幽默意味,但观望日本禁烟行动的推进,烟草和吸烟者灭绝的那一天,很难到达,却也似乎在逼近。 禁烟运动,纳粹德国是认真的 15世纪,哥伦布登陆圣萨尔瓦多岛,其探险队的水手西班牙人罗德里戈·德·赫雷斯效仿当地土著吸干烟叶,上瘾之后并带回西班牙。他这种吞云吐雾的怪异行径引起周遭的惊恐,最终被西班牙宗教法庭判了监禁。 随着烟草的传播弥漫,各国也采取了不同程度的禁烟举措,早期多为简单粗暴的刑罚,轻则罚款,重则以酷刑处决。 禁烟在日本最早可追溯到江户时期,起初是骏府城内发生不明火灾,被认为是有人吸烟导致,另外则由于烟草对稻米和小麦种植的阻碍,江户幕府于是下令禁止吸烟和烟草种植、买卖,违者没收家产。不过效果甚微,自家的皇室成员都吸得欲罢不能,其他阶层也无视禁令,烟草继续风靡。

江户时期也有大量描绘吸烟风貌的浮世绘作品。图为东洲斋写乐于宽政6年(1794年)的作品“敌讨乘合话:第四代松本幸四郎之山谷肴屋五郎兵卫”。图片来源:烟草与盐博物馆(たばこと塩の博物館) 明治维新时代,日本政府开始对烟草课税,并陆续颁布与烟草有关的法律,其中《烟草专卖法》的设立实行,使烟草贩售和流通进入国有垄断阶段,并一直持续到昭和60年(1985年)该法律废除。 一方面,烟草为政府带来丰厚财源,巨大的利益捆绑是日本在禁烟方面温吞作为的无法忽视的政治经济因素。另一方面,最初盛行于上流社会的吸烟文化,逐渐蔓延到以文人雅士为代表的中产阶级,在很长一段时间,吸烟都被看作是一种“高级文化”,烟草广告对于吸烟的美化也起到推波助澜的作用。

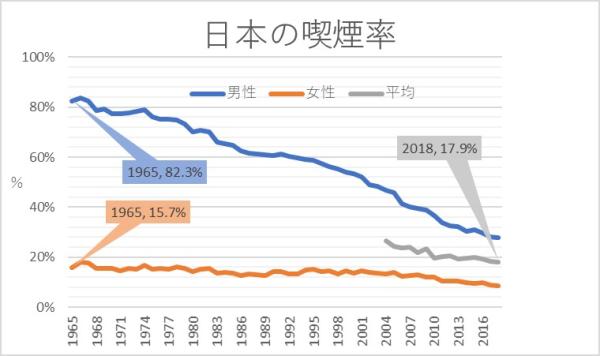

二战结束后日本国内黑市烟草横行。昭和20年代有很多为了防范黑市烟草的宣传海报,大部分海报以阴暗的图像和色调设计,为了强调“黑市是犯罪”。这幅广告海报制作于昭和23年(1948年),采用当时还很少见的照相制版技术,并请来著名演员三船敏郎做模特,以洗练的形象呼吁“喜欢的烟,就光明正大地吸吧”。 图片来源:烟草与盐博物馆 放眼世界,德国医师在1930年代首次研究出吸烟与肺癌的关联,医学上的验证开启了由纳粹德国强烈提倡的禁烟运动,“吸烟有害健康”的意识慢慢深入人心,在筒井《最后的吸烟者》这篇小说发表的1987年,世卫组织(WHO)在日本东京举行的第6届吸烟与健康国际会议上建议把每年的4月7日定为世界无烟日。( 编者注:在1987年11月,世界卫生组织在日本东京举行的第6届吸烟与健康国际会议上建议把每年的4月7日定为世界无烟日,并从1988年开始执行,但从1989年开始,世界无烟日改为每年的5月31日,因为第二天是国际儿童节,希望下一代免受烟草危害。) 日本在禁烟方面要向发达国家看齐的呼声越来越高,1980年代日本开始收紧烟草广告。1990年代在公共场所实行分烟制,即在某些角落留出专门的吸烟区,把吸烟人群和不吸烟人群分开,形成相对独立的空间。2000年后全日本陆续铺行《路上吸烟禁止条例》,规定吸烟者要在街道指定的吸烟区吸烟,禁止边走边吸或在路边吸烟,违反者会被罚款。 禁烟行动的升级,国民自身健康意识的提升,二者相辅相成,促进日本吸烟率的下降。最新数据统计显示,2018年日本男性吸烟率已跌至最高时期(1966年)的三分之一,但从全球范围看这个指标,日本仍处在比较落后的水平。

日本吸烟率在1960年代冲至历史顶峰,其中男性吸烟率在1966年高达82.3%。数据来源:world-vape-vaping.com 被诟病最多的是日本对室内吸烟管制的相对宽松,多次去日本旅行,我也有这样的感知,尽管路上禁止吸烟,但百货商店基本都会配备专门的吸烟室,居酒屋、咖啡馆、酒吧多数也允许吸烟,可笑的是,有些室内场所的非吸烟区与吸烟区仅仅是一步之隔,几乎形同虚设。

“本店全部座席允许吸烟”,吸烟人士看到会倍感开心和安慰的店面标识莫过于此了吧 2020东京奥运会的迫近,使得相关对策在近几年终于浮出水面。虽然因疫情缘故,奥运会被推迟,但之前通过的《健康促进法修正案》和《东京都二手烟防止条例》还是如期全面实施,法令规定原则上室内禁止吸烟,预计东京都内的餐厅约84%都将改为室内禁烟。

《健康促进法修正案》和《东京都二手烟防止条例》在吸烟管控上的差异。资料整理来自:tsunagu Japan 喫茶店、咖啡馆、居酒屋等场所曾是“吸烟者的天堂”,人们在此享用美味或愉快交流的间隙来上“一服”(いっぷく,原用于茶道,借用在烟草意为“抽根烟休息一下”),这充满画面感的原风景,看来是要化作吸烟人士时代的眼泪了。 禁烟声浪中的“不和谐”之音 《最后的吸烟者》小说主角不禁让人投射到作者筒井本人——和主角同样身为作家,又是一位不屈不挠的“老烟枪”。筒井一直在坚持不懈地抵抗禁烟,写作是其一,另外他还活跃在一个名为“吸烟文化研究小组”(喫煙文化研究会)的组织。 出于一本正经的研究目的,但乍听之余又略显荒唐,这种组织在日本并非鲜见,比如日本大便学会(日本うんこ学会),旨在娱乐式地告知人们,排便问题会引发大肠癌的重要性,围绕排便他们不仅开发了若干款相关游戏,还举办有趣的活动,集结公众素材出版为漫画,为社会创造福祉。 在小说中,落荒而逃的吸烟者自然集结成一个非正式组织,用名牌香烟“LUCKY STRIKE”的标志作为旗帜,焚烟供奉“烟草之神”,绝处中的吸烟者只能诉诸这种“宗教信仰”的形式做最后的挣扎。

波普艺术家凯斯·哈林(Keith Haring)在1987年为 “LUCKY STRIKE” 香烟创作的系列海报。图片来源:凯斯·哈林基金会官网 筒井在创作时是否预见到未来会产生类似的组织,这点无从得知。但显然,筒井亲身参与的这个吸烟文化研究小组则更加“务实”。

吸烟文化研究小组在2011年成立,晚于日本禁烟学会5年。这里聚集了一群认为“烟草是一种文化”的人,希望从文化、社会、环境和健康等角度来探讨人类与吸烟之间的关系,倡导守护吸烟文化,实现让吸烟者与不吸烟者能够共处的“美好的分烟社会”。吸烟文化研究会官网:aienka.jp 在小说里,主角把大多数不吸烟者定性为“头脑简单,四肢发达”,公开痛斥反烟运动者:“宁要健康,一‘思’不苟,他们绝不会为了一分一毫的思想,而牺牲了健康。这样的不吸烟者,简直就是傻蛋一个!即使傻蛋们都能长命百岁,结果也只是成为年轻人的累赘的一大群痴呆老头罢了。” 这种嘴炮在小说里开得痛快,现实中,吸烟文化研究小组却不愿与誓死捍卫健康的“傻蛋”阵营进行争论,他们在文化、社会和经济方面更深入地挖掘研究;对于形成问题的被动吸烟和二手烟,收集科学和医学的客观数据;向国会议员等执政者提出小组的活动成果,向烟草生产商提出积极的建议。 吸烟文化研究小组付出诸多努力,仍难化解吸烟者与不吸烟者之间的矛盾。无论怎样升华被尼古丁支配的快感,总会有人讨厌烟的气味;即便看到支持吸烟者立场的科学和医学观点,多数人还是相信吸烟有害。 筒井通过小说主角表示,嫌恶吸烟的行为归因于“不吸烟者严重缺乏恻隐之心”,但究其根源,如何看待健康或许才是吸烟者与不吸烟者最大的分歧点。 我不吸烟,但我誓死捍卫你吸烟的权利 夏目漱石曾在《朝日新闻》写道:“我不喝酒,但我吸烟。我曾暂时戒过烟,可是想到不吸烟也不是什么值得骄傲的事,就又吸了起来。如果抽得太多,舌头粗糙或胃不舒服,稍微停一下,治好了再吸。”

夏目漱石喜欢的朝日牌和敷岛牌香烟。在家经常吸的是朝日牌,因为妻子只买这个牌子的烟,虽然不知道价格,但应该很便宜。只有自己出去买烟时才会吸敷岛牌,投出一枚十分钱硬币,不用找零很方便。 人们甘愿放低对健康的考量,去享受吸烟带来的愉悦,可见烟草的魔力之大。不同人心目中的价值排序并不相同,健康价值也不是唯一的、绝对的,在不影响他人的前提下,以何种方式生活是一种权利,健康也好,不健康也好。 《最后的吸烟者》是基于吸烟者主角视角的反乌托邦小说,健康是绝对正义,不虔诚皈依,吸烟者大抵只有一死。这种极端情况在历史上昙花一现,时代的进步带来了相对的包容,吸烟虽不致罪无可赦,但以健康为名的吸烟管制却逐渐收拢着边界,甚至小说虚构的一些情节已在不同程度有所应验,比如小说里提到“冻结吸烟职员的升迁,早就是企业各界的共识”,日本近几年的确有企业、学校和地方政府部门开始推出不录用吸烟者、给不吸烟员工额外休假奖励等相关举措。日本最大信用调查机构TDB在2017年9月份走访的1万家日本公司中,就已经有2成企业开始了禁烟活动,众多公司正在逐步取消办公楼内的吸烟室,哪怕与其他区域完全隔离,要求上班时间内全面禁烟。 伴随物质的丰裕,人们对生活质量的要求在不断提高,法例规范也跟着增多,当社会普遍采纳了某种价值观,相对立场的群体不可避免地要让渡一定自由的权利。吸烟场所缩减,烟草税上调,不推崇“健康至上”价值观的吸烟者,在空间和经济都受到了相应的制约。但是,击打吸烟者的每记重拳都值得拍手称快吗? 我们绝非鼓励吸烟,也绝非不赞同在一些场所强制禁烟,而是质疑社会对吸烟者的态度以及名目众多的制度是否有矫枉过正的倾向。不少人讨厌烟,首要原因是烟的味道,即便吸烟者没有当着他们的面吸烟,街道上偶然飘过的烟味都会令他们不快。在一个社会里,有人爱用气味浓郁的香水,有人爱吃大蒜或臭豆腐,社会不会普遍讨论这些有“臭味”的人,更不会制定法律和政策加以管制,而再自觉的吸烟者还是难免被指指点点,几乎到了要被驱逐出众人视线的程度。 再如上文所举的不录用吸烟者的例子,仅仅因为在履历表诚实地承认自己吸烟,就会直接失去工作机会。设想所有用人单位都严格采取这个规定,找不到工作的吸烟者没有收,恐怕最后连烟都买不起,这样的人生对于吸烟者而言真是“比地狱更像地狱”!吸烟者大可以为了生存,而妥协戒烟,可是自由呢?这种边缘化的做法一旦普及,就会像职场上的年龄和性别歧视司空见惯,并有可能进一步排斥“爱吃甜食者”“无运动习惯者”等“日常生活不够健康”的人士,社会可能更“清新纯净”了,可是多元呢?

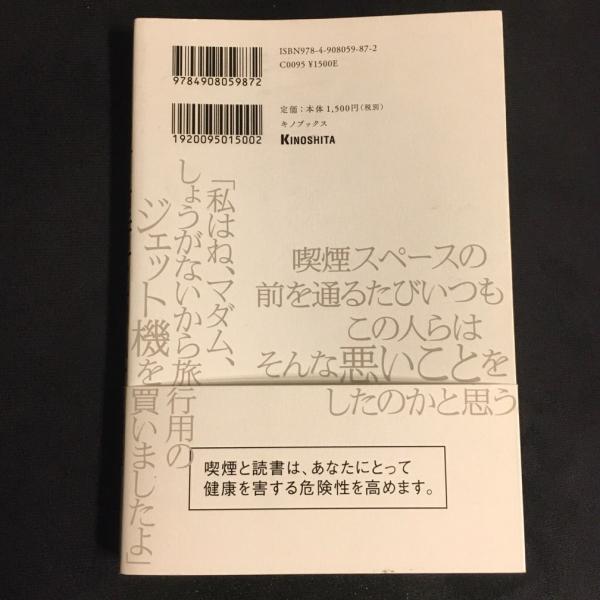

JT(日本烟草产业株式会社)通过系列广告表达其充满人文关怀的愿景:“世界上有各种各样的人,有着各自不同的想法,关于吸烟也是如此,吸烟的人、不吸烟的人,喜欢它的人、讨厌它的人。认真思考多样共存的重要性,正是我们”。图片来源:JT官网 人们基于自身健康不希望吸二手烟,这无可厚非,但在分烟制度足够完善、吸烟者足够自觉、不会造成他人被动吸烟的情况下,吸烟者的合理需求应当被充分尊重。 哲学家池田晶子本身并不吸烟,她却写下《对烟草管制的思考》一文,发出如下一连串诘问:“你有没有想过‘生活’意味着什么?……你是为了什么而生活?为了健康地生活而健康地生活,那个健康的人生是为了什么?” 通过阅读《最后的吸烟者》小说,洞察禁烟运动的趋势,我们不妨认真审度自身面对健康价值的取舍及其带来的影响和意义,也可以进而思考,在充分保障不吸烟者健康的前提下,如何更好地兼顾公平。 吸烟这件事只是一个选择,选择对立的双方不带成见地互相倾听,基于共存意识尊重健康价值的多样性,守护各自底线的同时并尽可能地为对方提供便利——归纳为“吸听尊便”四个关键词,这是我想像中的理想社会状态。 最后借用《关于即将灭绝的香烟》书腰上的一句话,给读者们一个温馨提示:“吸烟和读书会增加健康风险。”

延伸阅读

《最后的吸烟者》,筒井康隆,新潮社,2002年。

《关于即将灭绝的香烟》,Kino Books编辑部,Kino Books,2018年出版 (本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP) |

本公司恕不录用吸烟者:日本禁烟运动与文学中的抵抗之声

作品录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

相关文章

没有相关作品