打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口 一百年前的日本专栏作家如何写中国游记

明治维新以来,日本朝着“富国强兵”、“殖产兴业”的目标高歌猛进。伴随着近代资本主义的迅猛发展,日本社会发生了深刻变化,伴随城市化进程而来的,还有生活方式的变迁和西方文化的冲击下精神家园的丧失。在明治维新之前,日本人一直将中国看作自己的文化乳母,对中国充满了无限的景仰和诗意的想象,大洋彼岸的中国成为他们的乡愁寄托之地,日本人对到中国旅行表现出空前的兴趣,比任何时期都更有热情。

日本的旅游行业看到了商机,推出多种前往中国旅行的特色线路。一大批日本作家纷纷涌向中国,包括大正时代知名作家芥川龙之介、唯美派大师谷崎润一郎、日本东洋史学京都学派开山人内藤湖南、大正文学代表人物佐藤春夫、大正时代“中国通”村松梢风。那么,他们会如何在日本报纸上书写中国游记呢?

“诗意”的幻灭

中国游记与近代日本人中国观之建立

自 1871 年中日正式建交以来,进出中国的日本人日益增多。明治末至大正时期,在日本形成了一股中国旅行热,旅行热的兴起催生了大批中国游记。仅日本的东洋文库收藏的明治、大正、昭和三个时期的中国游记就超过四百种,而“这个数字与明治以来日本出版的全部中国旅行记相比,只是九牛一毛而已”,几乎日本社会各界的政治、文化名流都参与了中国游记的写作。

他们中既有官员、作家、学者、记者,也有教习、留学人员、军人、实业家以及宗教界人士等。游记的内容涉及中国的政治、经济、文化、军事、地理、历史、风土人情、自然风光、名胜古迹等各个方面。这些中国游记真实地描绘出了近代日本人中国观的演变轨迹。循着这条轨迹回溯,游记在近代日本人中国观演变过程中的特殊意义就凸显出来。游记所具有的独特的互文性和亲历性文体特征,使其借助批量的文化叙述制造出了一种权威话语,由此而影响了近代日本人中国观的形成与演变。可以说,这一时期的中国游记充当了对中国进行负面叙事的主力,对近代日本人中国观的演变起到了推波助澜的作用。

互文性铸成的丑陋中国

明治末至大正时期,日本人对中国由敬仰转向蔑视。在明治维新之前,日本人一直将中国看作自己的文化乳母,对中国充满了无限的景仰和诗意的想象。可是到了近代,特别是中日甲午战争之后,中国日益衰败与日本迅速崛起形成了鲜明对照。伴随着“诗意中国”的幻灭,日本人不再用崇敬的目光打量中国,而代之以蔑视与侵略。近代日本人中国游记所传递的中国形象也“并非诗文里的中国,而是小说里的中国,猥亵、残酷、贪婪”。不同作家以游记的方式铸成了一个丑陋的“中国”,这种中国形象的形成与游记的“互文”特征密不可分。

“互文性写作乃游记文类的普遍特征,古今中外皆然。”所谓游记中的互文性写作是指文本中的“旅行”重叠现象,即后人在游记中总是追随前人的足迹,重写前人的描述。后来者与前人的游记构成一种相互阐释的互文关系。近代日本人写作的中国游记互文性特征极为明显。造成这种互文性特征的原因有以下数端。

首先,近代日本人中国游记互文性特征的形成和当时的旅游现状密切相关。清末民初的中国交通设施尚未完善,旅行路线很受限制。“贯穿南北的铁路只有两条,一条是北京—汉口之间的京汉铁路,另一条是北京经天津至南京对岸浦口的津浦铁路。因此要想漫游中国,就必然使用其中的一条。而内陆和长江下游城市之间并没有铁路,仅靠水路相连,而且当时的长江航运中,民族资本的力量还很薄弱,主要还是依靠日本的船运公司。”出于旅游路线的限制,当时来中国旅游的日本作家的游踪大同小异。如德富苏峰和谷崎润一郎的漫游路线完全雷同,而步其后尘的芥川龙之介则反其道而行之。游踪的一致使“中国”以互文的方式在作家笔下得到了形象的展示,不断地被反复重说、重写。

谷崎润一郎

其次,互文性特征的形成也与当时作家之间的密切交流有关。正如川本三郎在《大正幻影》中所指出的那样,“在大正的作家之间,有着一条面对中国的共同的交流的回路”。谷崎润一郎和芥川龙之介的中国之行是佐藤春夫提议促成的。横光利一听从芥川的建议来到中国才有了《上海》的问世。谷崎给将赴上海的金子光晴热情地提供了介绍信。村松梢风 1923 年的上海之行,“从某种意义上来说,是受了芥川中国之行的刺激”。作家之间的密切交往使旅行信息得以有效沟通,自然会影响到作家的创作。大正时期风行日本文坛的“中国情趣”就是这种“面对中国的共同的交流的回路”在文学上的反映。

另外,旅行者在出发之前,为了方便旅行所作的知识储备,也是造成互文性写作的另一重要因素。1921 年,到中国旅行的芥川龙之介为了给自己的中国旅行做准备,在出发之前搜集了大量日本文人写作的中国游记。这其中包括著名记者德富苏峰的《七十八天游记》(1906)和《中国漫游记》(1918)、汉学家内藤湖南的《燕山楚水》(1900)以及井上红梅的《中国风俗》。由此可以说,芥川在踏上中国的土地之前,就已经在先行者的游记中开始了他的中国之行。在他自己的《中国游记》中曾提到先行者谷崎润一郎和德富苏峰,并有针对性地发表了赞同或反对的意见。

近代日本人中国游记的互文性特征是多向度的。出于上述各种原因,处于同一时期相同文化语境下的日本作家,其游记文本间形成一种水平向度的互文关系。此外,近代日本人中国游记的互文性写作还呈现出一种跨文化、跨文类的复杂性。即日本作家通过汉诗文系统想象的中国与近代日本人中国游记之间构成一种垂直向度的互文关系。这种跨文化互文性的形成主要与中日之间源远流长的文化交流有关。明治、大正时期的日本文人,大都受过系统的汉学教育。在闭关锁国和交通极为不便的时代,日本人心目中最初的中国形象是由汉诗文所传递和构建的。近代日本文人在开始中国之旅前,心中早已构筑了一个“想象的中国”,这个中国是诗意的:鹦鹉洲应该是芳草萋萋的,寒山寺要有“月落乌啼霜满天”的意境,江南到处都充满了杜牧诗中“青山隐隐水迢迢”的情趣……日本文人用汉诗文作为“想象中国的方法”,驰骋自己丰富的想象力,将中国浪漫化为一幅古雅诗意的水墨画,精致而又唯美。他们憧憬着世外桃源般的中国,想象那里是充满了唐诗宋词意境的神秘国度,把它看成是对抗日益西化的日本的精神家园。带着这样的“先见”踏上中国的土地,现实与期待之间的巨大落差立时让旅行者产生了一种普遍的幻灭感。

芥川龙之介

沉浸在湖心亭清幽意境里的芥川,“闻到空气中飘荡着沉闷的尿骚。一闻到这尿味儿,梦幻就立刻破灭了”。第一次看中国剧的体验则让谷崎润一郎大失所望:台上的演员“用尖细的猫叫般的嗓音念着台词,看上去就像一只煮熟了的红红的虾子”;“后面出来的演员尽是些带着穷凶极恶的脸谱,让人觉得跟作了噩梦般的不舒服”;“那音乐又实在是吵人,像是铜锣之类的东西没完没了的哐框作响,直震得耳朵也快聋了”;“我心中的幻境就这样被击得粉碎”。被想象浪漫化的中国就这样在旅行者的眼里一点点被剥蚀,梦幻的破灭之后是对中国的全盘否定:“现代中国有什么?政治、学问、经济、艺术,难道不是悉数堕落着吗?”“我不爱中国,想爱也爱不成,在目睹了这种国民的堕落之后,如果还对中国抱有喜爱之情的话,那要么是一个颓废的感官主义者,要么便是一个浅薄的中国趣味的崇尚者。”落后凋敝的中国激发了作者的民族认同和怀乡意识,在异国的游客不由自主地发出慨叹:“在南江水汹涌奔流的前方尽头,便是像小泉八云所梦到的蓬莱一样的魂牵梦绕的日本岛山。啊,真想回日本!”

强烈的幻灭感影响并改变了作家的情感态度和旅行体验,导致了对中国丑陋一面的过剩描写。翻看中国游记,作者着力描写的中国仿佛处处散发着恶臭:游览扬州时,最让芥川难受的,“是这条大沟里的臭气”,“闻着这股臭气,一直坐在船里,感觉肋膜附近好像又开始隐隐作痛”。刚进入苏州孔子庙的大殿,“高高的天井上传来沙沙的声音,让人以为是下雨了一般,同时一种异样的臭味扑鼻而来”。听着蝙蝠振翅的声音,又看到这般许多的粪便,芥川“一下子从怀古的诗境中,跌落到了戈雅的画意里”。小林爱雄慕名寻访的枫桥只是“街道中一个肮脏的石桥,潮湿的地面散发着浓浓的恶臭”。夏目漱石眼中的中国饭店和商店都散发着“奇特的臭味”。

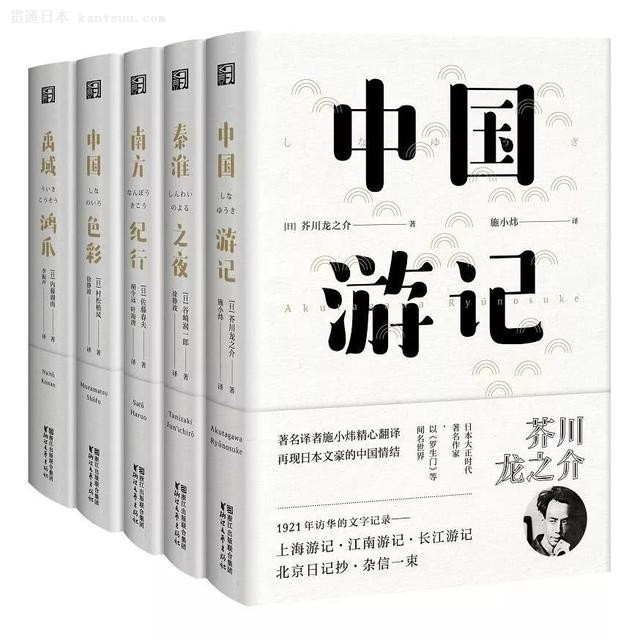

浙江文艺出版社“东瀛文人·印象中国”译丛,包括芥川龙之介、夏目漱石、谷崎润一郎、佐藤春夫、内藤湖南、村松梢风等大家名作。

中国如此肮脏,那么生活在这种污浊中的中国人呢?谷崎和芥川都对中国人“吐痰”进行了细致的文学描写:

他(白牡丹)扭过头去,忽然挽起那大红底儿上绣着银线的美丽的袖子,利落地往地板上擤了一下鼻涕。

首先戏院的那个肮脏劲让人头疼。厉害起来,舞台上一跑一跳,就能扬起一面灰来,令四周朦胧一片。更有甚者,舞台上扮着俊男美女的演员,居然也能在台上又吐痰又擤鼻涕(就是交际花也能当着客人的面用手擤鼻涕)。穿着那一身漂亮的行头居然做出这种动作,实在让人不可思议。

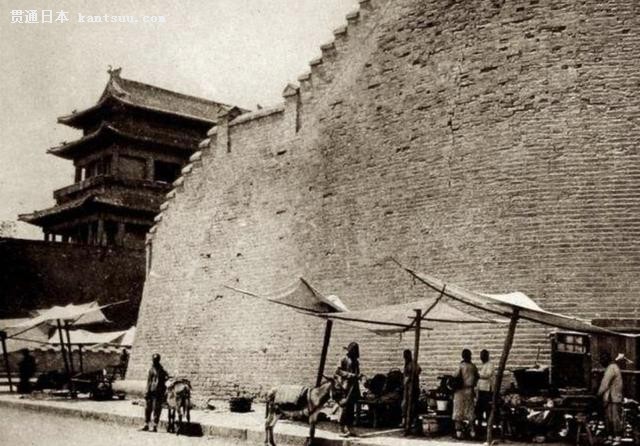

不同的作家以互文的方式不断渲染着类似的丑化描写:散发着恶臭的河流,破烂不堪无人修缮的城墙,过分夸张与做作的乞丐,唾沫横飞的车夫,邋遢肮脏随地小便的悠闲男人,木偶般呆滞没有头脑的妓女,吸了大烟之后神情恍惚的老人,贪婪的守陵人……仿佛电影中的慢镜头回放,这些画面不断在近代日本文人游记中被重复,从一个文本到另一个文本。在文本的互文性生产过程中,肮脏、猥亵、贪婪、残酷、麻木、颓废、堕落、荒凉、吵闹,辫子、鸦片、汗臭、粪便、吐痰——无数的碎片最后拼贴成一个妖魔化的丑陋中国。中国游记中的中国形象已经变成一种单义化的文化符号套语,进入日本的社会集体想象,直至完全颠覆原来依据汉诗文建构的浪漫化的乌托邦式的中国形象。这一形象最终变成一种具有单义性交往特征的符号,“中国”成了肮脏、衰败、堕落的代名词。这样的中国让近代的日本人有充分的理由带着优越感投之以轻蔑的一瞥。

亲历性遮蔽的意识形态

游记的亲历性常常遮蔽了它所具有的想象性和虚构性的文学特征。阅读游记时,读者和作者之间仿佛达成了一种默契,读者相信作者所描述的都来自他的亲身体验,是所见所闻的真实再现,故而游记中的想象与虚构因素常被读者所忽略。“游记的欺骗性导致经作者文化选择后想象与现实参半的异国形象通行无阻,被当作真实的存在而广为传播,游记因而往往成为新形象的生发点。”

从形象学的角度来说,异国形象是按照先存于描述的一种思想,一个模式,一个价值体系建立起来的形象。它“是对一种文化现实的描述,通过这一描述,制作了(或赞成了,宣传了)它的个人或群体揭示出和说明了他们置身于其间的文化和意识形态的空间”。近代日本人中国游记中所呈现的中国形象很显然经过了作者自身文化选择的过滤,既迥异于日本人心目中的中国,也与“现实”的中国大为不同。实际上,任何游记也不可能展示对象的全貌,片面与失真自然在所难免。但问题在于,当读者将中国游记所建构的“文本”中国视为“现实”中国的时候,其中潜藏的意识形态却往往因被忽略而大行其道。

明治末至大正时期,正值中日关系发生逆转,日本式的东方主义日益滋生蔓延。1894-1895 年的中日甲午战争,是促使近代日本人中国观发生演变的重要转折点。胜利极大刺激增强了日本的民族自信心和扩张野心,全国上下到处都是“日本胜利!支那败北!”的欢呼。这场战争撩开了老大中国身上那层神秘的面纱,露出千疮百孔、荒废衰颓、不堪一击的真实面目。日本的崛起和中国的衰落所形成的鲜明对照,空前激发了日本的民族优越感和认同感,日本社会中开始出现一种蔑视中国的风气。浸淫于这种社会文化思潮中的近代日本文人,自然难以摆脱其影响,不可避免地会带着东方主义的有色眼镜来打量中国。带着优越的姿态与蔑视的心态来观察中国,自会有别样的感受,其观赏对象也会有所置换和侧重,因而中国游记所展示给日本读者的中国肯定会有某种扭曲变形。

近代日本迅速崛起,“脱亚入欧”的发展思路使得日本成为了东方主义的主体。正如《东方主义》日文译者金泽纪子所说:“从西方的角度看,日本无论从地理的、还是文化的角度来说都属于非西方世界,自然属于客体——被观察方。但是由于近代日本选择了跻身帝国主义列强队伍的道路,在殖民地经营上积极汲取西方思想。……因此,日本同样摄取了西方的视点,将自己置身于东方主义的主体——观察方一边。”由此,我们似乎可以为游记中所充斥的大量负面描写找到答案。在游记中,中国往往处于被观看的位置;而日本人则是居高临下的看客,带着批判的眼光巡视中国,与“中国”保持着心理距离,不可能融入其中,也难以产生认同。中国事实上成了一个展示异国情调的戏剧舞台。游记所描述的中国其实是作为日本的参照物而存在的,它的丑陋恰恰见证了日本的先进、文明和科学。

近代日本人中国游记对“中国情趣”的热衷,说明“他们关心的不是中国的现实,而是他们心目中的幻象,他们认为中国应该是‘他们的中国’,并且徒劳地想将其永远地封存在记忆中”。他们想象中的中国是停滞的、凝固的,无论世界发生怎样翻天覆地的大变动,她永远都是那个诗文里的乌托邦。小林爱雄说:“那是一个沉睡的国家,那里数亿的国民打着响亮的鼾声已酣睡了数年。在那个国家里,有无论你怎样搜寻也无法找到源头的一眼望不见对岸的大河,还有广阔无垠的原野。在那原野上,即使在晴空万里的日子里用望远镜看,也看不到一棵树木和一幢房屋,更不用说高山了。古代,这个国家曾经出现过被誉为世界三圣人之一的伟人,曾建筑过长达万里的长城,曾出现过无数位英雄和诗人,但对于这些,现在的人们已毫不在意,只是沉醉在美酒和鸦片的香味中悠悠沉睡。”谷崎润一郎认为:“要是去中国的乡下,一定会看到那里的百姓仍然是山高皇帝远,对政治啦外交啦不闻不问,满足于布衣淡饭,过着优哉游哉的日子。”芥川在上海的城隍庙寻觅“杜甫、岳飞、王阳明、诸葛亮一类的人物,但是在这里却毫无踪影”。也因此,他们极为反感现代性的入侵,这一切在他们看来是碍眼而不协调的:“远处走来一位身着华丽的条纹西装、佩戴着紫水晶领夹的时髦中国人,忽而,这边款款而行的却是一位戴着银手镯、迈着三寸金莲的旧式贵妇。”传统与现代杂糅的上海让芥川失落地发现:现代的中国早已经不是那个“诗文里的中国”了。

在东方学家的实践中,“他们否定东方和东方人有发展、转化、运动——就该词最深层的意义而言——的可能性。作为一种已知并且一成不变或没有创造性的存在,东方逐渐被赋予一种消极的永恒性”。对于当时的日本文人来说,中国就应该像一个僵化的文化标本,永久保留着古老的异国情趣。一旦这种梦幻破灭,中国就变得面目可憎,以至于让他们不屑一顾。

除了上述原因之外,行程的仓促也是造成中国形象失真的一个因素。大部分的游记作者都是步履匆匆,对中国投去的只是惊鸿一瞥,根本无暇深入了解中国社会和普通人的生活。他们带有“先见”的眼睛虽然观察到的只是中国的一个“点”,但他们往往会将这一“点”扩大、引申,将其本质化、普遍化,由此而作出评判。因此,这种带有明显情感倾向的评判就浮于表面与片面。鲁迅在 1934 年 3 月 6 日致姚克的信中就批评了近代日本人中国游记在介绍中国时的片面性:“日本人读汉文本来较易,而看他们的著作也还是或说居多,到上海半月,便做一书,什么轮盘赌,私门子之类,说得中国好像全盘都是嫖赌的天国。”

尽管游记所传递的中国形象带着鲜明的个人色彩和为意识形态所左右的痕迹,但这种影响常常被游记的亲历性所遮蔽。读者完全相信游记中描写的就是真正的中国,因此毫无保留地接受了游记所建构出来的中国形象。其实游记所建构、传递的中国形象只不过是一个文本的镜像,它固然是主体的反映,却是一种歪曲、变形的反映。但游记的亲历性却让日本读者忽略了镜像“中国”的虚幻性,他们是将异化的幻象当成了真实的主体,并据此修正、建立了自己的中国观。

霸权话语操纵的集体想象

近代日本文人需要的是一个诗意浪漫的中国,它可以作为精神的避难所,并以此来对抗全盘西化的日本;而一般的日本民众需要的则是一个在落后/先进、贫弱/强大、文明/野蛮的二元对立模式下能激发自己民族认同感的他者。近代日本人中国游记正好满足了这两种需求。归根结底,他们需要的只是一个想象的中国。

竹内好曾经坦言:“像我们这样年纪的人,在形成自己的中国观时,很受谷崎先生的影响。不仅谷崎,同时代还有佐藤春夫。而且谷崎、佐藤以外,也不能漏了木下杢太朗。此外,芥川龙之介也几乎是同时代的。由这些人营造出来的中国形象,形成了我的中国观的基础。”由此可见,中国形象的建构直接影响了近代日本人中国观的形成与演变。近代日本人中国游记借着真实的名义,以互文的方式,使一个扭曲丑化的中国形象畅通无阻地进入日本的社会集体想象,造成强大的冲击力,改写着日本民众对于中国的跨文化想象。

诺曼·费尔克拉夫在《话语与社会变迁》一书中指出,“互文性和霸权之间的关系是至关重要的”。游记的互文性与亲历性以共谋的形式建立了一套权威性的霸权话语,操纵着中国形象的生成,并进而影响着日本人中国观的形成。令人深思的是,对中国形象进行负面书写的个体行为可能会引发质疑;但当这种负面描写层层累积、不断复制,成为一种集体行为,其权威性就会毋庸置疑、难以撼动。面对游记文体传递的真实性和互文写作形成的权威性,缺乏亲身体验的大多数日本人只能充当忠实的接受者,不可能作出理性的评价。他们中国观的确立和改变,实际上是这种权威性的霸权话语影响、支配的结果。在日本文人建构中国形象的过程中,中国只是一个“沉默的他者”。

当游记的欺骗性带着亲历的假面畅通无阻时,作家的知名度及其游记的大量刊行,更会推动失真片面的中国形象更加深入日本国民心中。明治末至大正时期,日本较为知名的文人大部分都来中国旅行过。森鸥外、二叶亭四迷、正冈子规、夏目漱石、田山花袋、与谢野晶子、永井荷风、志贺直哉、菊池宽、谷崎润一郎、村松梢风、久米正雄、芥川龙之介、佐藤春夫、小林秀雄、横光利一……值得注意的是,这些作家中很多是以报社记者的身份来中国旅行的,他们的中国游记堪称“命题作文”,特定的使命和读者群体都会深层次影响作家的书写策略。芥川曾深有感触地道出了其中某些不得已的苦衷:“事实上因身负报社的使命,所以也怀着一种自私的打算,一旦要写游记的话,还是应该尽量多去和英雄美人相关的地方看看,这样才能万事无忧。这样的盘算,从上海到江南一直都萦绕在我的头脑中,过了洞庭湖也没有能够抛掉。如果不是这样的话,我的旅行还会更多地接触中国人的生活,不会过多地沾染上汉诗与文人画的学究气,而会更符合小说家的身份和口味。”)芥川的这番话也恰好证明了他游记中描绘的中国形象的特质及其成因,这种带有主观意图而建构出来的中国形象只能是零碎的。但日本民众在接受这种中国形象的时候,自然会将其整体化,由此造成并加深了对中国的负面判断。

日益市场化的传媒界敏锐地发现知名作家写作的富有异国情调的中国游记拥有极大的读者市场,以市场化的运作促进了中国游记的创作与发行。1921 年,芥川以大阪每日新闻社海外特派员的身份赴中国旅行。抵达上海的第二天,《大阪每日新闻》便刊登了近期将刊载芥川龙之介《中国印象记》的广告。回国后,芥川陆续在该报发表了《上海游记》、《江南游记》、《长江游记》以及《北京日记抄》。1925 年,改造社出版发行了芥川的《中国游记》单行本。德富苏峰的《七十八日游记》于 1906 年 11 月出版发行后不出两个星期即再版,一年后则发行第三版。作者响亮的知名度,配合巨大的发行量,在批量生产的文化表述中,中国形象传播的范围之广,影响之深,让人无法忽视中国游记在近代日本人中国观的形成和演变过程中的重要性。“尾崎行雄的《游清记》等不少游记,对当时的日本人,甚至是决策层在对华态度上产生过不同程度的影响。”

中国游记所构建的异国形象,置换了缺席的原型——中国,带着浓厚个人色彩的中国形象在跨文化传播的过程中被一再误读、改写,并最终进入社会集体想象,影响了近代日本人中国观的建立与改变。游记作者在跨文化传播中扮演着双重的角色:“他们既是社会集体想象物的构建者和鼓吹者、始作俑者,又在一定程度上受到了集体想象的制约,因而他们笔下的异国形象也就成为了集体想象的投射物。”近代日本人写作的中国游记就是通过构建异国形象的方式,潜移默化地影响着日本人对中国的社会集体想象。“由于游记的某些特性”,它“一旦进入阅读领域,便会导致新形象(意义)的扩散和传播;这种传播的速度和广度都是别的文类难以企及的:打着‘亲见’、‘亲历’的旗号,故最易获得读者的信任”。从这个意义上说,较之其他的文类,游记在形塑异国形象方面确实具有某种优势。但同时需要指出的是,我们对中国游记产生的社会作用要有一个客观理性的评价,既不能无视其影响,也不该过分夸大。游记固然在构建日本社会想象的过程中起到了某种潜移默化的作用,但起决定作用的还是中日两国综合国力的变化和日本对华政策的调整。因此游记对近代日本人中国观并不是彻底的颠覆和重建。

富庶强大的古老中国曾经为日本所惊羡。遣隋使、遣唐使舳舻相属,虽然当时往来于中日间旅途之艰难超乎想象,“但日本社会就是这样的恰如婴儿追求母乳般地贪婪地吸收了中国的先进文明”。直至明治维新以前,日本人根据诗文想象建构的诗意中国都具有某种乌托邦色彩,那时的中国是日本人学习的榜样。甲午战争之后的中国形象则更多地被打上了意识形态的烙印。游记所构建的中国形象不仅述说着日本人空前的民族自信心,而且昭示了日本人向大陆扩张的野心。这些转变都在中国游记中留下了或深或浅的印痕。

1876 年来中国旅行的竹添进一郎是近代最早深入到巴蜀地区游历的日本人,他的《栈云峡雨日记》(1879)是日本最著名的三部汉文体中国游记之一。竹添的“足迹殆遍于禹域,与其国人交亦众矣”。在看到了清末腐败吏冶下的中国“举业囿之于上,苛敛困之于下,以致萎靡不振。譬之患寒疾者为庸医所误,荏苒弥日,色悴而形槁”的现状之后,仍抱着善意的态度,在食盐专卖、沟洫治水、税制等方面提出建设性的意见,希冀“未至衰羸”的中国能“药之得宜,霍然而起矣”。可是,三十年后的小林爱雄却在《中国印象记》中感慨日本人在中国的活动范围太小,呼吁日本人“赶快研究中国,赶快来中国,赶快在中国开发事业”。在“热爱中国”的背后是出于“每年以五六十万的速度增长的日本人,将来埋放骨灰的青山,除了中国还有哪儿呢”的担忧。由此可见,中国游记本身即记录了近代日本人中国观的演变轨迹。1893 年,黄庆澄在他的《东游日记》中曾询问在日本长崎的华商“东人交谊若何”?对方答曰:“三十年前,华人旅居者,备承优待,其遇我国文人学士,犹致敬尽礼,今则此风稍替矣。”1879 年,王韬作扶桑之游时,“都下名士,争与先生交。文坛酒宴,殆无虚日;山游水嬉,追从如云”。可是,到了 1896 年,清朝首次派往日本的官费留学生,“十三人中有四人中途退学归国,原因之一就是忍受不住‘猪尾巴!猪尾巴’这种嘲弄”。

20 世纪初期,日本体验已经成了现代作家笔下梦魇般的创伤性记忆。其中影响最大的当数郁达夫的《沉沦》。郁达夫“十年久住”日本,在“这海东的岛国”消磨了“那同玫瑰露似的青春”。可是,“原来日本人轻视中国人,同我们轻视猪狗一样。日本人都叫中国人作‘支那’,这‘支那人’三个字,在日本,比我们骂人的‘贱贼’还更难听”。(39)因为“受了她的凌辱不少”,所以作者借主人公之口发出了痛苦的诘问:“我何苦要到日本来,我何苦要求学问。……故乡岂不有明媚的山河,故乡岂不有如花的美女?我何苦要到这东海的岛国里来!”“日本呀日本,我去了,我死了也不再回到你这里来了。”

近代日本人中国游记不但为我们提供了一条了解近代日本人中国观形成演变的途径,同时也给中国人提供了一面反观自身的他者之镜。中国游记的负面叙事所暴露出的某些中国社会问题和国民性问题,是我们无法回避的事实。中国游记以互文性的方式铸成的丑陋中国,在影响近代日本人中国观建立的同时,也促使中国人学会如何从被蔑视的境地里理性地反躬自省。痛定思痛,无法承受的屈辱给留日学生身心带来难以愈合的创伤的同时,也促使他们积极展开了深刻的反思与内省。由此,《沉沦》中的主人公才会发出“祖国呀祖国”,“你快富起来!强起来吧!”的呼喊。在现代留日作家笔下,屈辱的日本体验转化成为国民性批判的外源性文化资源,开启了中国现代文学对世界中的“中国人”的反思和想象。

本文原载于《学术月刊》2008 年第 8 期。

(文/苏明,南京大学文学博士,现为大连民族大学靠前文化交流学院副教授。研究方向为中国近现代散文和比较文学。)

本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口