打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口 张明杰:蔡元培日记里的日本汉学家

原标题:张明杰:蔡元培日记里的日本汉学家

“阅《日本国鹿门观光纪游》,言中国当变科举,激西学,又持中国唇齿之义甚坚,皆不可易。时以烟毒、六经毒并言,其实谓八股毒耳。八股之毒,殆逾雅片;若考据词章诸障,拔之较易,不在此例也。十年前见此书,曾痛诋之,其时正入考据障中所忌耳。”

以上引用的是一条蔡元培先生日记,来自《蔡元培全集》第十五卷(中国蔡元培研究会编、浙江教育出版社)第226页,台湾版《蔡元培文集 卷十三 日记(上)》(锦绣出版事业股份有限公司)第167页,也有收录,断句标点完全一致,只是字体为繁体字而已。其实,原文“阅《日本国鹿门观光纪游》,……”,应重新标点,改为“阅日本国鹿门《观光纪游》,……”,虽然仅仅是标点符号之异,但是前者之标点易令人误解(恐日记整理者未见此书)。因为“日本国鹿门”为作者国别和名号,即日本国冈千仞,鹿门为其雅号,《观光纪游》才是书名。要理解蔡元培先生这条日记,首先应该知道这是怎样的一部书。

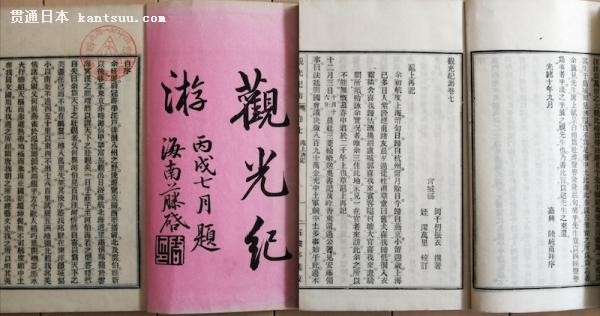

《观光纪游》

就在中法战争持续的1884年6月,日本汉学家冈千仞(1833-1914)自费来华,前后游历三百余日,其行迹遍及以苏、沪、杭为中心的长江三角洲地区,京、津、冀之间的华北地区,以及以广州、香港为中心的华南地区等,事后出版的汉文体《观光纪游》就是此次游历之记录。在华期间,冈千仞除观光之外,更多的是会客访友,阔谈时局,仅游记中提到的有名姓可考者就多达百余人,其中包括他拜访过的李鸿章、盛宣怀、俞樾、王韬、李鸿裔、文廷式、李慈铭、袁昶、张裕钊等官绅名流。

这部游记为线装本,十卷三册,分别是《航沪日记》、《苏杭日记》(上下卷)、《沪上日记》、《燕京日记》(上下卷)、《沪上再记》和《粤南日记》(上中下三卷),长达近十万字,是近代日本人用汉文所著中国游记中最长的一部。该书虽冠以“观光”之名,但着眼点并不在山水名胜,而是重在现实考察,是一部活生生的晚清社会纪实报告。尤其是人物会见及其议论的记述,内容丰富,涉及经史学术、科举制度、政治外交、军事海防、社会风习、经济贸易等诸多领域,而且其中常见冈千仞激烈的批判言辞。他把晚清社会与经济落后的原因归结为“烟毒”和“经毒”,认为“目下中土非一扫烟毒与六经毒则不可为也”,同时批判官绅及知识阶层守旧自封、不达外情,敦促士人讲格致实学,用心外事,变法自强。

《观光纪游》

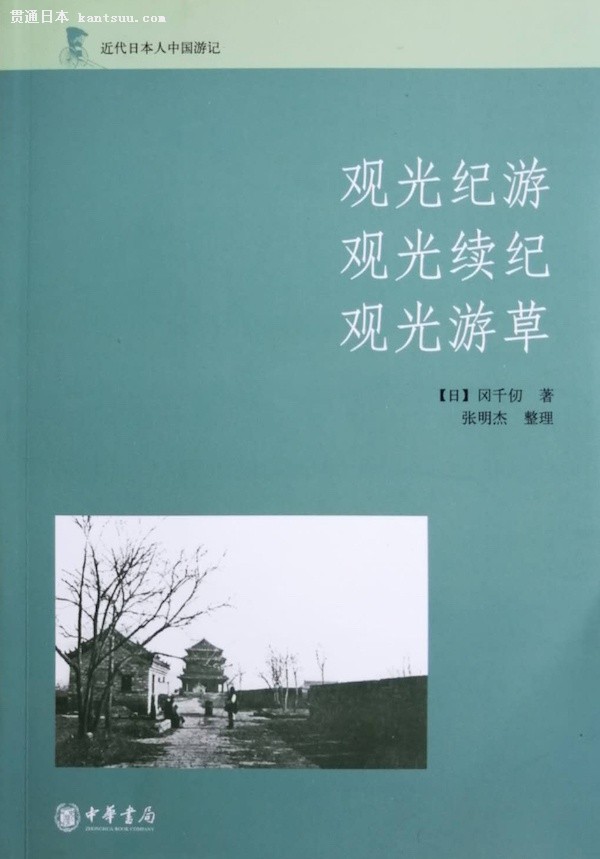

《观光纪游》出版于作者归国后的第二年,即1886年8月,1892年再版印行,当时流传颇广,且影响很大。遗憾的是,除清末王锡祺《小方壶斋舆地丛钞》辑录之外,大陆一直没有印本,而且,收录于该丛钞的《观光纪游》被人为删节不少内容,已失原貌。为便于当今读者入手阅读,笔者曾在十余年前加以整理,并另外收录作者当时的汉诗集《观光游草》,以及稿本《观光续纪》,取名为《观光纪游 观光续纪 观光游草》,于2009年5月由中华书局出版(“近代日本人中国游记”丛书之一)。笔者在该整理本《后记》中,就曾引用上述日记,并指出:“我想,蔡先生的上述坦白,在同时代是不难理解的,也有一定代表性,而且对当代我们阅读这本书也不无参考和启发意义。”

《观光纪游 观光续纪 观光游草》

蔡元培先生的这条日记出自一八九九年六月十九日(阳历7月26日),时值其担任绍兴中西学堂总理(校长)期间。记述文字虽简短,但却不失为研究和了解蔡元培早期思想转变的极为关键的史料。从“十年前见此书,曾痛诋之,其时正入考据障中所忌耳”不难看出,十年前受学养及见识所限,蔡元培并不能全面客观地看待这本书,十年后则清楚地认识到当时的局限,并自我检讨。十年光阴,本是同一人,思想上已不可同日而语。对于外人的批判与指责,由诋斥变为容纳,且自我反省,坦然相对,此种认识上的转变,正说明其由“入考据障中”的传统士大夫向近代新型知识分子的转型。这种转型离不开甲午战败的大环境,同时也与他多年来通过日本这一渠道获取新知、以极大热情阅读西学书籍、尤其是在家乡的办学经历有密切关系。

在灾难沉重的近代中国,跟大多先进文化人一样,蔡元培也经历了种种思想考验和变化。甲午战败唤起了大国沉睡之梦,也成为蔡元培思想转变的一大契机。他不再满足于传统经书,而是关注日本,放眼世界,如饥似渴地学习和吸收新学、新知,以期寻求社会变革方策。戊戌变法失败后,毅然脱离翰林,走向教育兴邦的实践之路。

戊戌年(1898)阴历九月,蔡元培携眷离京归乡,同年末接受乡绅徐树兰以及知府委托,掌管绍兴中西学堂,直到1900年春辞任,虽前后仅一年多时间,但却是他其后长期从事教育活动的开端和基础,也是其从传统士大夫向近代新知识分子转变的重要时期。

中西学堂创办于1897年春季,是继四川、天津等地中西学堂之后的又一所同名新式学堂,也是浙江最早的新式普通中等学堂,在科举当道、学制尚未颁布的十九世纪末,新式学堂及其教育可谓开风气之先,但办学之艰难也可想而知。别说师资不备,就连最起码的教科书也难以确保。在艰难的环境下,接管学堂的蔡元培苦心经营,大胆革新,延揽合适教员,调整教科与内容,从日本购置图书、标本及器械,尤其是礼聘日本教习,在英、法语言之外,增设日文教科,将新的办学理念付诸实践,使这所创立不久的新式学堂有了很大改观。

从蔡元培留下的日记可以看出,为参考或效仿日本教学体制,聘请日本教习成为当务之急,但对中西学堂来说,一切都要从零开始。为礼聘中川外雄及其后任藤乡,蔡元培不辞辛劳,除亲赴杭城面会商议之外,还为其待遇、合同等事费尽周折。

执掌中西学堂期间,蔡元培阅读了《天演论》《进化新论》等新学书籍,以及《日清战史》之类的甲午战记,结交不少日本诸方面人士,包括汉学家本田种竹、井上雅二、小越平陆,外交官中畑荣、速水一孔,以及博物馆美术学者安村喜当等,还身体力行,与同僚一起学习英、日文,并着手翻译《生理学》等书籍,甚至策划编辑新式课本,提倡并践行新学,在地方上开风气之先。这段于家乡绍兴的教育实践也成为日后蔡元培学术救国、教育兴邦的重要基础。

《蔡元培全集》

在京师翰林期间,蔡元培虽跟从使馆翻译陶大钧及日本法学者野口短暂学过日语,但真正跟日本人士交往还是从中西学堂时代开始的。日记中仅1900年元旦前后,就接待过本田种竹、铃木广阐、中畑荣等日本人士。如一八九九年十一月二十八日(阳历12月30日)日记:

“雨。到学堂。日本中畑君(君名荣,字含山)以册征诗,应以三律。”

蔡元培日记基本上是略记其日常主要活动,有些连主要活动也省略殆尽,因此,关于他与日本人士的交往活动,往往也不得详知。不过,此处“中畑君”实为日本外务省选派留学生、后转为外交官的汉学家中畑荣(1877-1933),其先后于武汉、上海日本领事馆工作,后转任北京日本公使馆,直到1925年引退,是长期在华工作的中国通,且长于汉诗文,又以豪饮著称。因其中年早逝,加之著述无一出版,故在日本也是知者鲜少。数年前,笔者有幸目睹中畑荣的多种手稿,知其1898年至1901年前后游历江、浙、湘、鄂、皖等省区,其中1899年12月25日至翌年1月7日做绍兴之游,借宿于当地中西学堂中川寓所,与蔡元培等人不期而遇,并得以短期内亲密交往,度过了一段难忘时日。其见闻日记收录于《醉游纪程》,现撮录有关条目:

“二十六日、天昙,阴雾濛濛。朝八时,舟入绍兴城,乃入中西学堂。堂,山阴、会稽两县备餐食也。绅董徐氏所创设,系教授西学之起见,开设已有年。又设佛、英、独、日语学科,去夏商量在杭领事,聘中羽舟为东文教习。在籍编修蔡隺庼氏总理之。

此夜蔡太史为予张小宴,徐董、何教习皆会。”

文中绅董徐氏,系中西学堂创办者徐树兰,中羽舟则是日本教习中川羽舟,原名中川外雄,羽舟为其号。在籍编修蔡隺庼,即蔡元培。虽属初次相见,但当晚中畑就得到蔡元培宴请,此后,两人又多次同席共饮,笔谈交流。如:

“三十一日、晚亦临蔡氏招饮,快醉。会者学堂教习诸氏也。

(1900年)一月一日、昙,冷太,过午又作雪。对坐羽舟,举杯消闲。隺庼来谓予曰:‘予等今有推广学堂之议,先生希为评议员,贷一臂之力。’遂示其纲目章程。予见之,滔滔十数百言,要归深见大势,叹息时艰,开学堂于绍兴,授以中西实学,因以及一省,因以及全国。思虑周到,规画有序,颇明晰。予喜其起见,答曰:‘予岂虽不敏不尽牛马之劳哉?’乃署名。隺庼喜去。”

蔡元培执掌中西学堂仅一年,学堂各方面均大有起色,作为我国传统教育向近代教育转型时期的新式教育设施,学堂也初见成效,于是,1899年底,蔡元培参考日本学校章程等,起草了《推广学堂议》,呼吁绍兴各县勿各自为政,而应筹集资金,集中人力和物力,统一办学,在府城和各县设立新学堂。并倡议将此学堂兴办之策推广到浙江全省,进而推广到全国。蔡元培将刚刻印好的《推广学堂议》出示给中畑,时间正值1900年元旦之日。“滔滔十数百言,要归深见大势,……思虑周到,规画有序,颇明晰。”对此,中畑深为感动,欣然接受评议员之请,并提笔签名。临别之际,蔡元培等又亲自为中畑送行,使其大为感动。

另外,一八九九年十二月三日(阳历1900年1月3日)蔡元培日记:

“大雪。日本诗人本田君幸之助及东本愿寺留学生铃木君广阐来。本田君以诗负盛名,为《太阳报》所载十二诗宗之一。午后同游禹穴及南镇,舟中口占长句,本田和之。”

本田幸之助,即著名汉诗人本田种竹(1862-1907),曾先后担任东京美术学校历史学教授、文部大臣官房秘书等,退任后,创设自然吟社,为明治诗坛重镇,著有《怀古田舍诗存》等诗集。本田也是作家夏目漱石最信赖的汉诗人,漱石晚年汉诗多由其删改修订。当时本田由在杭州留学的铃木陪同来游绍兴,蔡元培不顾大雪天气,热情接待,并亲自陪同前往大禹陵和会稽山游览,两天后又冒风雪陪其至鉴湖快阁览胜。对此,本田十分感激,归国后还特意给学堂寄送十册《修身儿训》。这是一套旨在培养国民道德的低年级用课本,在当时日本颇为流行,由汉学家龟谷行编写,出版于1880年,至1884年8月已发行第5版。

通览蔡元培日记可以看出,作为被日本挫败的晚清中国的知识阶层一份子,他并未因甲午之辱而对日本及日本人表现出感性排斥,而是省悟到中国落后与失败的根源,理性地学习日本,把日本作为获取新知的一条重要渠道。年过而立毅然学起日语,并翻译日文书籍本身就是一条明证。

就以上与日本人士的交往而言,其态度也是诚挚的,甚至表现得虚怀若谷,宽宏大度。蔡元培认识到明治维新后日本汉学者摆脱儒学桎梏,积极吸收和传播西方思想文化的努力所取得的成果,希望通过日本及日本人士这一媒介尽快汲取新学、新知,并冀望在参照日本经验基础上,以教育实践探求改造中国社会之良方。

以上虽然只是蔡元培绍兴办学时代的日记片段,但由此不仅折射出晚清社会剧变过程中的个人情感和思想转变,同时亦能看出蔡元培其后教育实践中“兼容并包”思想之端绪。

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口